官方公众号

官方公众号

商务合作

商务合作

嘿!兄弟们。

是不是刚听人说“OSI七层模型”“TCP/IP四层模型”时,脑子跟被路由器堵了似的?

“表示层”“数据链路层”一堆名词,记完转头就忘,更别说搞懂“上三层归谁管,下四层干啥用”了?

今天咱不扯复杂理论,也不用比喻,就直白唠这俩模型的分层和功能,看完你也能跟人聊网络层级!

今日文章阅读福利:《网工入门指南》

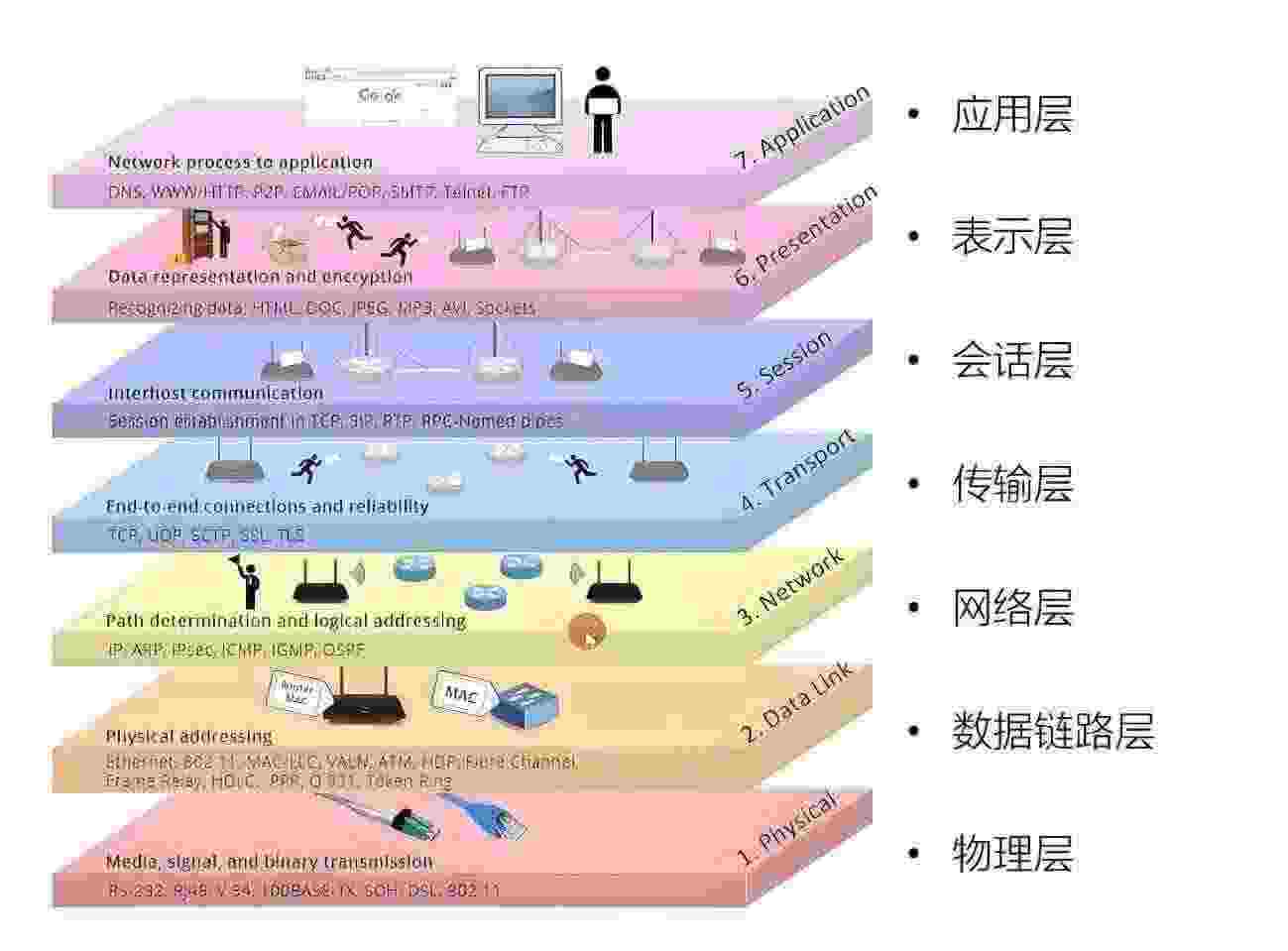

一、OSI七层模型

OSI模型是ISO国际标准化组织(就是给各行各业定标准的机构)搞出来的,把网络数据传输拆成7个层级,每个层级只干自己专属的活儿,不越界,这样出问题时也好定位

1.上三层:处理数据准备,主要是程序员负责

这三层的核心是把用户要传的内容,变成能在网络里传输的数据格式,日常咱们用的软件,都跟这三层打交道:

· 应用层:人和网络设备的交互接口!你用浏览器刷网页、微信发消息,其实都是在调用应用层的功能——它会把你的操作(比如点“打开网页”“发文字”)转化成网络能识别、传输的数据,没有它,咱们没法直接跟网络打交道。

· 表示层:负责数据的编解码、加解密、压缩解压!比如传文件时压缩体积、传敏感信息时加密,或者接收方把不同格式的视频、图片解码成能看的样子,都是表示层的活儿——目的是让发送方和接收方的设备,都能看懂同一份数据。

· 会话层:管设备间“通信连接的建立、管理和终止”!比如你打视频电话,会话层会先建立设备间的连接,中途断了会尝试重连,通话结束后还会把连接关掉;要是没这层,设备之间没法确定啥时候开始传、啥时候停。

2.下四层:负责数据传输,运维查问题常盯这几层

这四层不管“数据是啥内容”,只负责把上三层处理好的数据,安全、准确地传到目标设备,日常网络出问题,大多要查这几层:

· 传输层:管数据传输的可靠性,还会给数据标端口号!

它有两种传输方式:

一种是可靠传输(对应TCP协议,传丢了会重发,保证数据完整),

一种是不可靠传输(对应UDP协议,快但不保证不丢数据);

端口号则是用来定位目标设备上的具体应用,比如QQ用哪个端口、浏览器用哪个端口,靠这个才不会传错地方。

· 网络层:给数据分配IP地址,确定传输方向!

比如你从北京的电脑发数据到上海的服务器,网络层会给数据加上双方的IP地址,相当于给数据标上起点和终点,让数据知道该往哪个网络方向传,不会传错城市、传错服务器所在的网络。

· 数据链路层:用MAC地址负责局域网内的数据传输!

IP地址能确定目标网络,但到了局域网里(比如你家WiFi、公司内网),要找到具体的某台设备(比如你家的电脑、公司的打印机),就得靠MAC地址——

MAC地址是每台网络设备的物理身份证,唯一不重复,数据靠它在局域网内精准找到接收设备。

· 物理层:负责传输介质和物理信号!网线、光纤、WiFi信号这些都是物理层的传输介质,它会把上层传来的数据转化成电信号、光信号(比如网线传电信号,光纤传光信号),再通过介质传出去——

没有物理层,数据就是存在电脑里的一串字符,根本传不出去。

划重点:OSI模型最大用——帮你快速定位网络问题!

比如网页打不开,先查应用层(浏览器是不是出问题了),

再查传输层(对应端口号是不是被占用、没开放),

最后查物理层(网线插没插好、WiFi连没连上),不用瞎猜到底哪坏了;

而且日常说的二层设备、三层设备,就是指工作在数据链路层(比如交换机)、网络层(比如路由器)的设备,记牢这个,跟运维同事沟通也不懵!

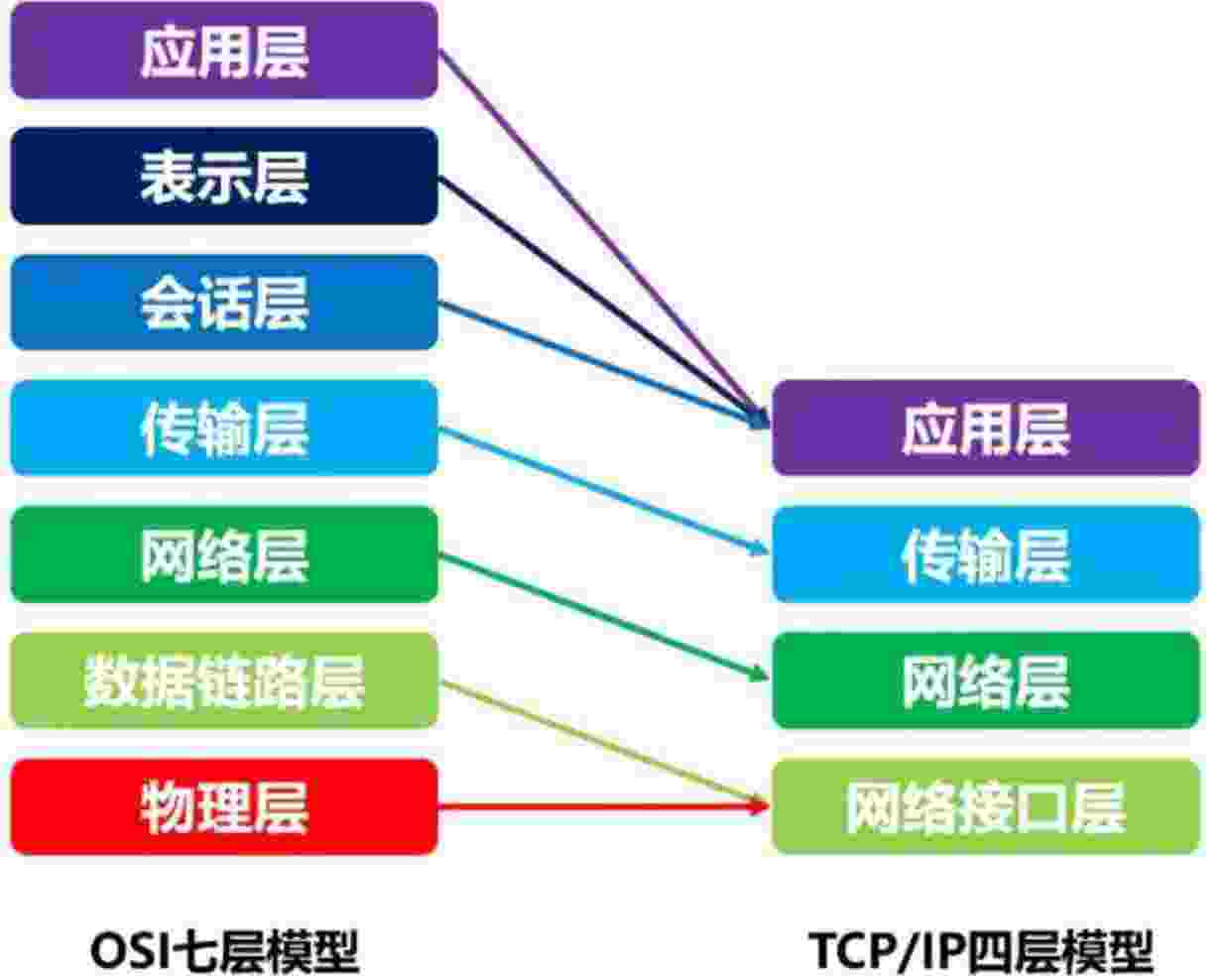

二、TCP/IP模型

要是觉得OSI七层记着麻烦,TCP/IP模型就是它的简化版——

直接把功能相近的层级合并,缩成4层,日常咱们用的网络(比如家里的WiFi、公司的内网),基本都是按TCP/IP模型跑的:

· 应用层:直接合并了OSI的上三层(应用层+表示层+会话层)!

不管是交互、编解码还是建连接,都归应用层管,比如浏览器、APP调用的网络功能,都属于这一层。

· 传输层:跟OSI的传输层功能一样!

负责数据传输的可靠性(TCP/UDP协议)和端口号定位,没做任何简化。

· 网络层:也和OSI的网络层功能相同!

负责IP地址分配和传输方向确定,核心就是让数据找到目标网络。

· 网络接口层:合并了OSI的下两层(数据链路层+物理层)!

不管是用MAC地址在局域网传数据,还是用传输介质传物理信号,都归这一层管,不用分开记两层的功能。

简单说:OSI七层是理论详细版,适合搞懂网络传输的完整逻辑;

TCP/IP四层是实际简化版,日常用网络、查问题更常用,懂了OSI,再看TCP/IP就像看简化版说明书,一眼能对应上。