官方公众号

官方公众号

商务合作

商务合作

下午好,我的朋友们!

今天我们来聊聊一个很多新手常常疑惑的问题:既然有IP地址可以定位到服务器,数据链路层为什么还要使用MAC地址?

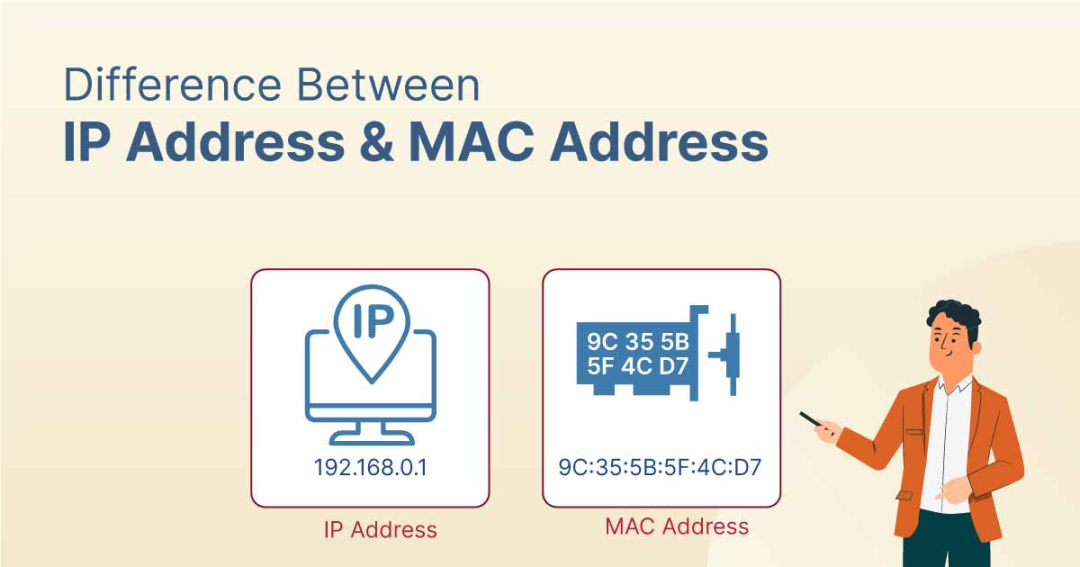

在我们学习TCP/IP模型时,IP地址负责逻辑寻址,决定数据包“要去哪里”;MAC地址则用于数据链路层,是网卡的物理地址。那么问题来了——既然IP地址都能找到目的地了,为什么不能直接靠它通信?为什么还要通过MAC地址这一步?

今日文章阅读福利:《网工学习指南》

联系在线客服发送“网工”,即可获取这份学习资料。

IP地址是逻辑地址,是网络层的定位信息,相当于邮政地址。你知道信要寄去“北京市朝阳区xx号”,这是IP的角色。但真正送信的邮递员,可不会靠IP地址投递,他们得知道“门牌号对应的收件人是谁”——这就是MAC地址的作用。

MAC地址是设备的唯一标识,刻在网卡上的物理地址,只有在本地网络(局域网)中通信时才能使用。IP层只管到哪个网段,MAC地址才是真正把数据包送到目的设备。

想象一下,你点了外卖,填写了详细地址(IP),但小哥到了你小区门口,还得给你打电话(ARP)问:“你是几单元几号?”你告诉他具体门牌号(MAC),他才能把外卖递到你手上。

数据包也一样,IP地址指引方向,MAC地址保证投递到终端设备。

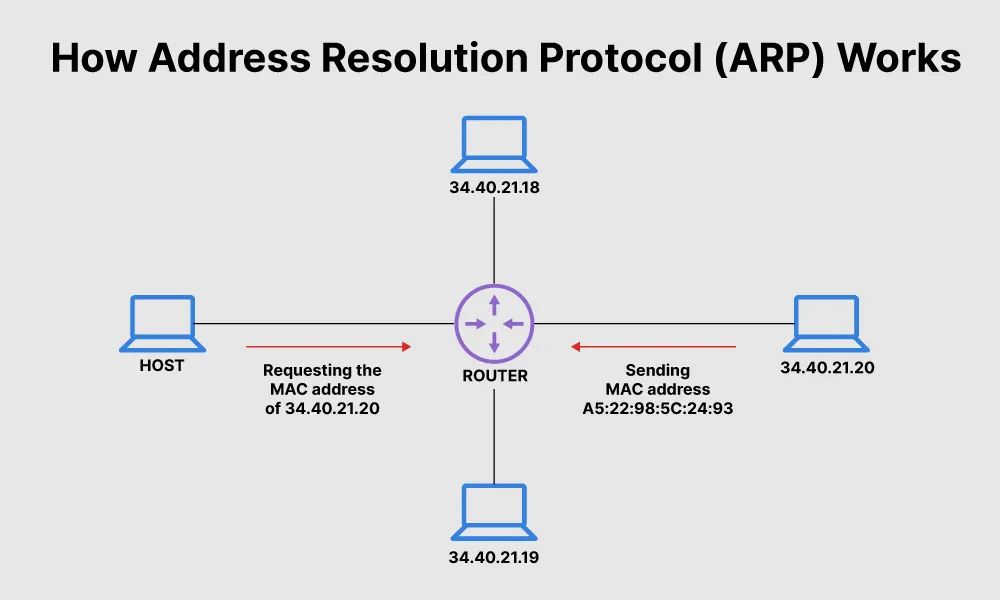

IP到MAC地址之间的桥梁,是ARP协议(地址解析协议)。主机在局域网里通信时,会通过ARP广播问:“谁是这个IP地址的主人?请告诉我你的MAC地址。”一旦知道了MAC,数据包就能顺利到达。

这也是为什么IP地址不等于直接通信能力,尤其在以太网环境中,最终的“收件人”必须靠MAC确认。

当源主机发现目标IP不在本地网段时,数据包会交给默认网关(通常是路由器)。此时,它首先需要知道网关的MAC地址,再由网关继续转发到目标子网。在每一跳的局域网中,数据包都需要通过ARP获取下一跳设备的MAC地址。

所以,无论是本地通信还是跨网段传输,每跳都需要知道下一跳的MAC地址,才能实现数据链路层的传输。

总结一句话:

IP地址解决“去哪”,MAC地址解决“怎么送到手”。

TCP/IP分层模型中,网络层与数据链路层各司其职。没有MAC地址的辅助,IP通信也无法在以太网上完成实际投递。

我们今天就分享到这,下次再见啦!